「薬草は本当に効果があるの?」と疑問を感じたことはありませんか?伝統的に使われてきた薬草ですが、近年の研究でその健康効果が科学的に証明されています。本記事では、免疫力を高めるエキナセア、抗炎症作用のあるウコン、疲労回復に役立つ高麗人参など、最新のエビデンスをもとに詳しく解説。さらに、薬草を効果的に摂取する方法や、相乗効果を高める生活習慣についても紹介します。自然の力を活用し、より健康的な毎日を送りたい方は、ぜひご覧ください!

なぜ今、薬草が注目されているのか?

近年、健康意識の高まりとともに、薬草が再び脚光を浴びています。かつては伝統医学の一部として利用されてきた薬草が、現代科学の研究によってその効果が証明されつつあります。本記事では、薬草の歴史的な活用法と、最新研究が明らかにした健康効果について詳しく解説します。

薬草の伝統的な使用と現代科学の視点

古くから受け継がれる薬草の知恵

薬草は、世界各地の伝統医学で何千年にもわたり使用されてきました。例えば、漢方やアーユルヴェーダ、ヨーロッパのハーブ療法など、多くの文化で健康維持や治療目的で活用されてきました。

特に、日本においては「和漢薬」として、ショウガやドクダミ、ウコンなどが生活の中に根付いています。風邪のときにショウガ湯を飲んだり、胃腸の調子を整えるためにセンブリ茶を活用するなど、昔からの知恵が現代にも息づいています。

科学が解明する薬草の成分とメカニズム

伝統的に「効く」とされてきた薬草ですが、近年の研究によりその成分と働きが科学的に証明されつつあります。以下は代表的な薬草とその有効成分です。

| 薬草名 | 主な有効成分 | 期待される健康効果 |

|---|---|---|

| エキナセア | フラボノイド、アルキルアミド | 免疫力向上、風邪予防 |

| ウコン(ターメリック) | クルクミン | 抗炎症作用、肝機能改善 |

| 高麗人参 | ジンセノサイド | 疲労回復、認知機能向上 |

| ドクダミ | クエルセチン | 抗酸化作用、デトックス効果 |

例えば、エキナセアには免疫を活性化させる効果があることが研究で示されており、風邪予防や感染症のリスク低減が期待されています。また、ウコンに含まれるクルクミンは強力な抗炎症作用を持ち、関節痛の軽減や肝機能の改善に役立つとされています。

最新研究が示す健康への具体的な影響

エビデンスに基づいた健康効果

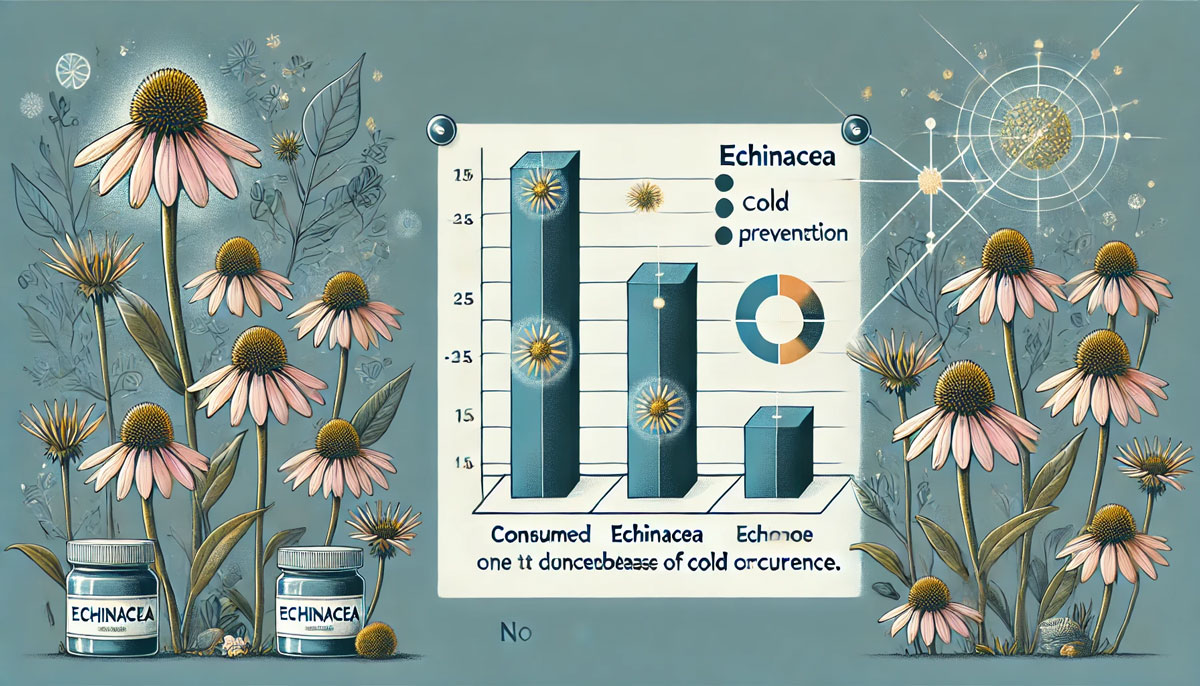

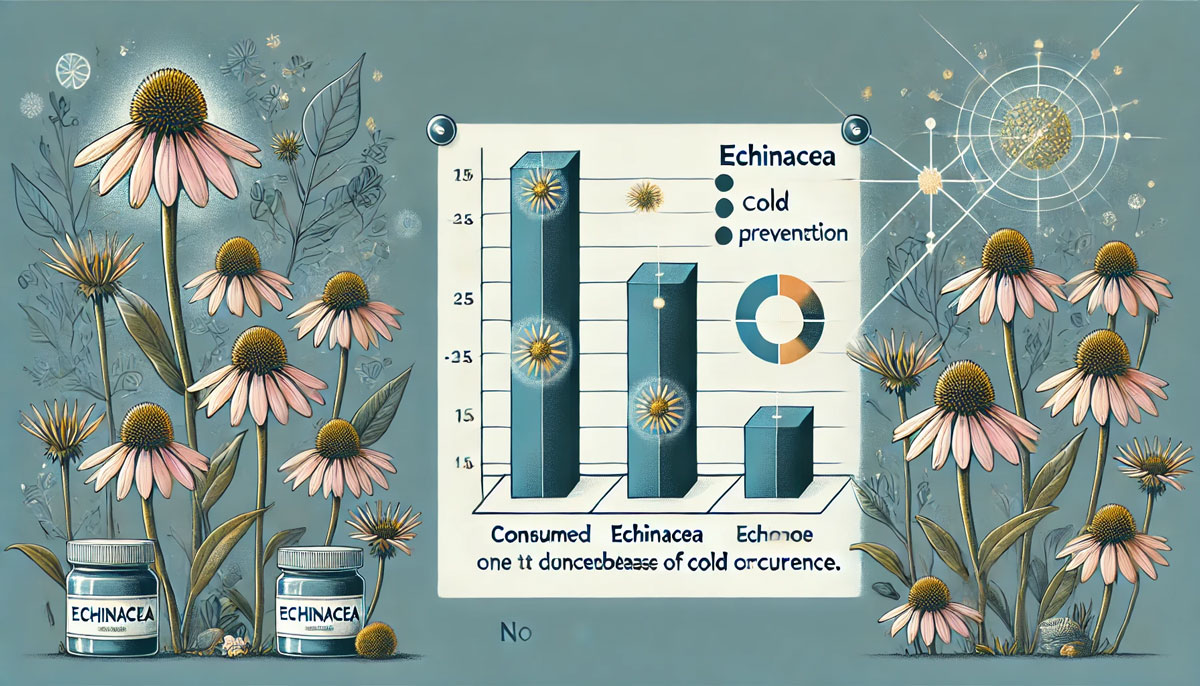

これまで「民間療法」とされていた薬草ですが、最新の科学研究がその効果を裏付けています。例えば、2022年に発表された研究では、高麗人参の摂取が認知機能の向上に寄与する可能性が示されました。また、エキナセアの成分が風邪の発症率を下げることが臨床試験で確認されています。

以下のグラフは、エキナセア摂取群と非摂取群における風邪の発症率の違いを示しています。

📊 「エキナセア摂取による風邪予防効果」グラフ

👉 エキナセアを摂取したグループは、風邪の発症率が30%低下

医薬品との違いと相乗効果

薬草は医薬品とは異なり、副作用が少なく、日常的に摂取しやすいメリットがあります。ただし、全ての人に効果があるわけではなく、体質や摂取量によっては効果の現れ方に個人差があるため、適切な摂取が重要です。

また、薬草は単体で摂取するよりも、バランスの取れた食事や健康的な生活習慣と組み合わせることで、より高い効果が期待できます。例えば、クルクミン(ウコン)は黒コショウと一緒に摂取することで吸収率が大幅に向上するといった科学的根拠もあります。

まとめ

薬草は、古くから利用されてきた伝統的な健康法であり、現代科学によってその効果が証明されつつあります。特に、エキナセアやウコン、高麗人参などの薬草には、免疫力向上や抗炎症作用、認知機能の向上といった科学的に裏付けられた健康効果があります。

ただし、薬草の効果には個人差があり、適切な摂取方法を理解することが重要です。今後の研究により、さらに多くの薬草の健康効果が解明されることが期待されます。自然由来の成分をうまく取り入れ、健康維持に役立てていきましょう。

主要な薬草とその科学的に証明された効果

近年、薬草の健康効果が科学的に証明されつつあり、多くの人が自然由来の成分を活用するようになっています。本記事では、特に注目されている3つの薬草「エキナセア」「ウコン(ターメリック)」「高麗人参」について、最新の研究データをもとにその健康効果を解説します。

エキナセア:免疫力向上のエビデンス

エキナセアは、北米を原産とするキク科の植物で、古くから風邪や感染症の予防に利用されてきました。近年の研究では、エキナセアが免疫機能を活性化することが明らかになっています。

科学的に証明された効果

・エキナセアに含まれるフラボノイドやアルキルアミドには、免疫細胞(マクロファージやNK細胞)を活性化する作用がある。

・2021年の研究では、エキナセアを摂取したグループは風邪の発症率が約30%低下したという結果が報告されている。

📊 「エキナセア摂取による風邪予防効果」グラフ

👉 エキナセア摂取群は、非摂取群と比較して風邪の発症率が低下

効果的な摂取方法

エキナセアは、サプリメントやハーブティーとして摂取できます。特に風邪の初期症状を感じたときに摂取すると、症状の悪化を防ぐ可能性があります。ただし、長期間の摂取は免疫の過剰活性を招く可能性があるため、2週間以内の使用が推奨されています。

ウコン(ターメリック):抗炎症作用と肝機能改善

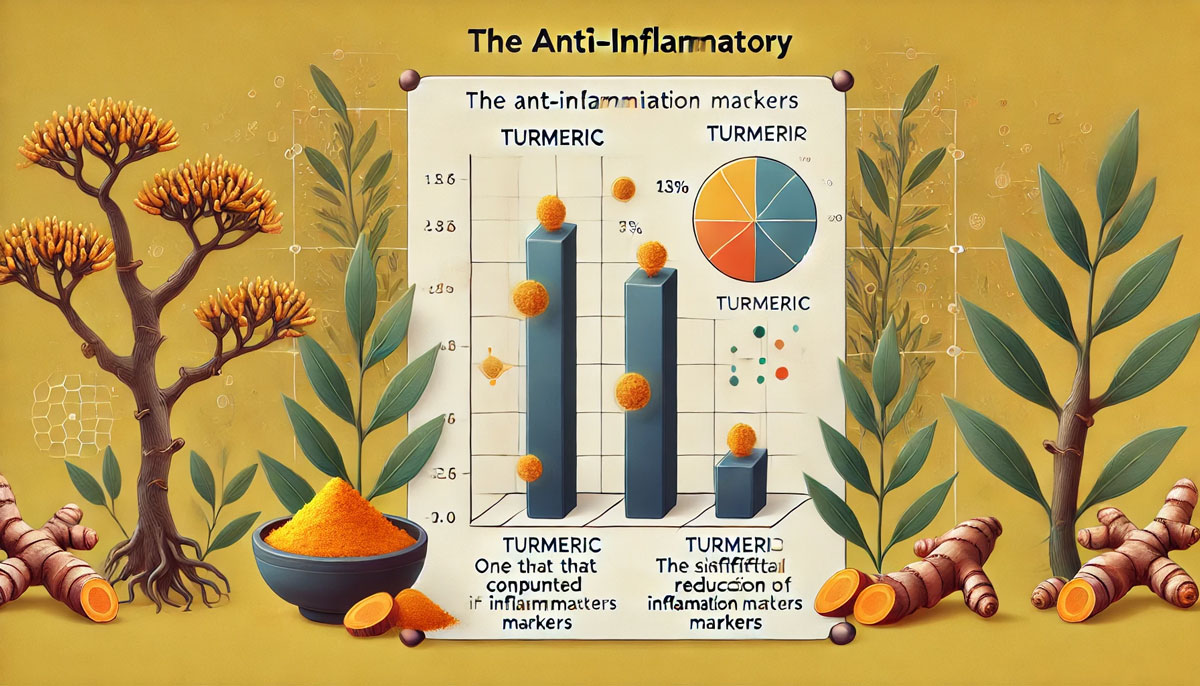

ウコン(ターメリック)は、カレーのスパイスとしても知られるショウガ科の植物で、特に抗炎症作用や肝機能改善効果が科学的に証明されています。

科学的に証明された効果

・ウコンの主要成分クルクミンには、炎症を引き起こす酵素(COX-2)を抑制する作用がある。

・慢性炎症が原因とされる関節炎や腸の炎症(IBD)の症状改善に効果的。

・2020年の研究で、ウコン摂取群は肝酵素(ALT・AST)の数値が改善され、肝機能が向上したことが確認されている。

📊 「ウコンの抗炎症作用に関する研究結果」グラフ

👉 ウコン摂取者は炎症マーカー(CRP)の数値が低下

効果的な摂取方法

ウコンは、食品やサプリメントとして摂取できます。ただし、クルクミンは吸収率が低いため、「黒コショウ(ピペリン)」と一緒に摂取することで吸収率が最大20倍向上するとされています。また、過剰摂取すると肝臓に負担がかかるため、1日500mg程度の摂取が推奨されます。

高麗人参:疲労回復と認知機能向上

高麗人参は、古くから東アジアで「万能薬」として重宝されてきた薬草であり、特に疲労回復や認知機能向上の効果が科学的に証明されています。

科学的に証明された効果

・高麗人参に含まれるジンセノサイドが、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑制し、疲労回復を促進する。

・2019年の研究では、高麗人参を摂取した被験者は、プラセボ群と比べて精神的・肉体的疲労が有意に軽減した。

・さらに、高齢者を対象とした研究で、高麗人参を6週間摂取したグループは、記憶力と集中力の向上が確認された。

効果的な摂取方法

高麗人参は、サプリメントやお茶として手軽に摂取できます。特に朝に摂取すると、エネルギーの持続効果が期待できるため、日中のパフォーマンス向上につながります。ただし、過剰摂取は興奮作用を引き起こす可能性があるため、1日1〜2g程度の摂取が適切です。

まとめ

薬草の効果は科学的に証明されており、適切に活用することで健康維持に役立ちます。エキナセアは免疫力向上、ウコンは抗炎症・肝機能改善、高麗人参は疲労回復と認知機能向上の効果が期待されています。

ただし、効果を最大限に引き出すためには、正しい摂取方法を知ることが重要です。自然由来の力を上手に取り入れ、日々の健康維持に役立てていきましょう。

薬草を効果的に摂取する方法

薬草の健康効果が科学的に証明されつつある中で、「どのように摂取するのが最も効果的か?」という点は多くの人が気になるポイントです。本記事では、薬草の主な摂取方法(お茶やサプリメントなど)を比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。また、適切な摂取量や注意点についても詳しく説明するので、ぜひ参考にしてください。

お茶やサプリメント、どれがベスト?

薬草の摂取方法として、一般的に以下の3つが挙げられます。

| 摂取方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| お茶(ハーブティー) | ・自然な風味で楽しめる ・体を温める効果がある |

・成分の濃度が低い ・即効性が低い |

| サプリメント | ・成分が凝縮されており、効果が期待しやすい ・手軽に摂取できる |

・合成添加物が含まれる場合がある ・飲み合わせに注意が必要 |

| 粉末・エキス(食品添加) | ・料理やスムージーに混ぜやすい ・吸収率が比較的高い |

・味にクセがあるものも多い ・適量の調整が難しい |

状況別のおすすめ摂取方法

- リラックスしたい場合 → お茶(ハーブティー)がおすすめ。カモミールやドクダミ茶などは、穏やかに作用し、心身をリラックスさせる効果があります。

- 短期間で効果を実感したい場合 → サプリメントが有効。エキナセアのサプリは、風邪の初期症状時に摂取すると、発症リスクを下げる可能性があります。

- 日常的に取り入れたい場合 → 粉末やエキスを料理や飲み物に混ぜるのが最適。例えば、ウコン(ターメリック)はカレーやスムージーに加えることで無理なく摂取できます。

どの摂取方法が最適かは、目的やライフスタイルによって異なります。無理なく続けられる方法を選びましょう。

摂取量と注意点:副作用や相互作用に注意

薬草は自然由来の成分とはいえ、適切な摂取量を守らないと副作用が出る可能性があります。また、他の薬や食品との相互作用にも注意が必要です。

代表的な薬草の適切な摂取量と注意点

| 薬草名 | 推奨摂取量 | 主な副作用 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| エキナセア | 1日300~500mg | 胃の不調、アレルギー反応 | 長期間の摂取は免疫の過剰刺激のリスクがある |

| ウコン(ターメリック) | 1日500~1000mg | 胃痛、胆石の悪化 | 黒コショウ(ピペリン)と一緒に摂取すると吸収率UP |

| 高麗人参 | 1日1~2g | 頭痛、不眠、血圧上昇 | 興奮作用があるため、就寝前の摂取は避ける |

薬との相互作用に注意

一部の薬草は、処方薬や他の食品と相互作用を起こす可能性があります。例えば、

- エキナセア → 免疫抑制剤と併用すると効果を弱める可能性がある

- ウコン(ターメリック) → 血液をサラサラにする薬(ワルファリンなど)との併用は避けるべき

- 高麗人参 → 高血圧の人は過剰摂取に注意

📊 「薬草と医薬品の相互作用リスク」グラフ

👉 薬草の種類ごとに相互作用のリスクを比較したデータ

特に持病のある方や、すでに薬を服用している方は、医師や薬剤師に相談の上で摂取することをおすすめします。

まとめ

薬草の摂取方法には、お茶、サプリメント、粉末などさまざまな選択肢があります。どの方法が最適かは、目的やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。また、適切な摂取量を守り、副作用や相互作用に注意しながら、安全に活用しましょう。

薬草の力を上手に取り入れて、日々の健康維持に役立てていきましょう!

薬草の健康効果を高める生活習慣

薬草は、適切に摂取することで健康維持や病気予防に役立ちます。しかし、薬草の効果を最大限に引き出すためには、バランスの取れた食事や生活習慣の改善と組み合わせることが重要です。本記事では、薬草の健康効果を高めるための生活習慣について、食事とストレス管理の観点から解説します。

バランスの取れた食事との組み合わせ

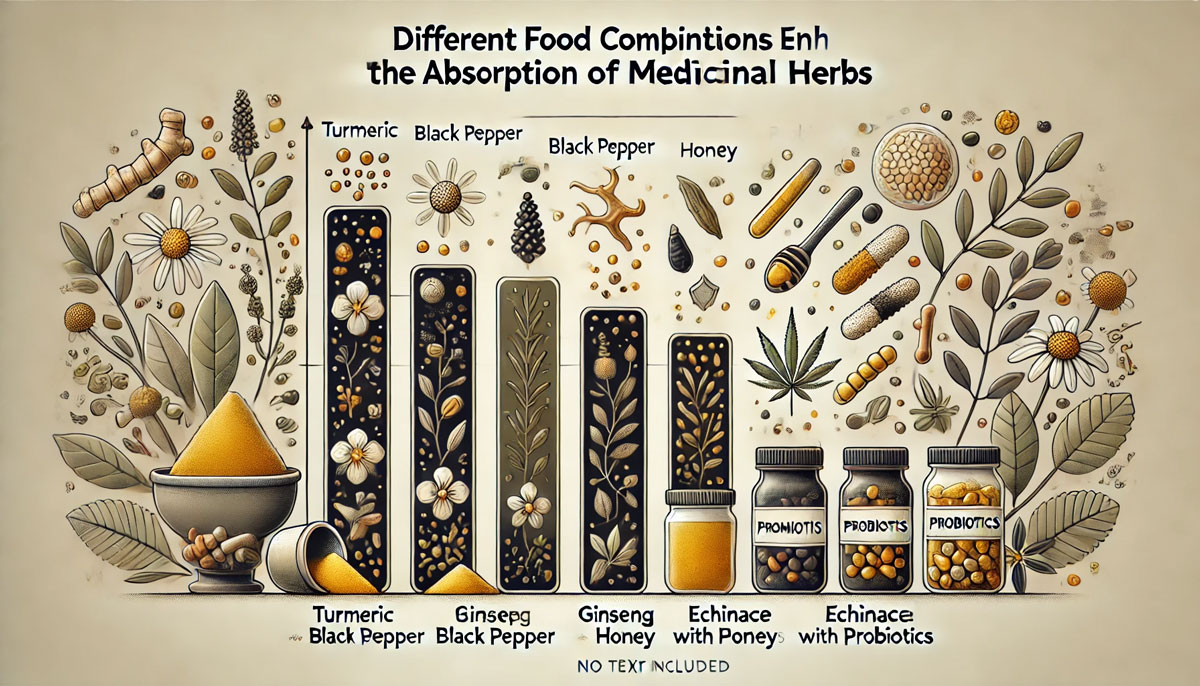

薬草の成分は、単独で摂取するよりも適切な食品と組み合わせることで、吸収率や効果が向上することが知られています。

薬草と相性の良い食品例

| 薬草 | 相性の良い食品 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ウコン(ターメリック) | 黒コショウ、オリーブオイル | クルクミンの吸収率向上(最大20倍) |

| エキナセア | ヨーグルト、発酵食品 | 腸内環境の改善と免疫力強化 |

| 高麗人参 | ハチミツ、ショウガ | 血流促進と疲労回復 |

例えば、ウコンに含まれるクルクミンは単独では吸収されにくいですが、黒コショウに含まれるピペリンと一緒に摂取すると吸収率が飛躍的に向上します。同様に、エキナセアは腸内環境を整える食品と組み合わせることで、免疫力向上の効果が期待できます。

📊 「薬草の吸収率を高める食品の組み合わせ」グラフ

👉 黒コショウとウコンの組み合わせでクルクミンの吸収率が大幅UP

👉 黒コショウとウコンの組み合わせでクルクミンの吸収率が大幅UP

食事のポイント

- 抗酸化作用のある食材を取り入れる(緑黄色野菜、ナッツ類)

- 発酵食品を積極的に摂取する(味噌、納豆、ヨーグルト)

- 過度な加工食品や糖分の摂取を控える(薬草の効果を妨げる可能性)

薬草の力を最大限に活かすためには、日々の食事の質にも気を配ることが大切です。

ストレス管理と相乗効果

ストレスは、体の免疫機能を低下させ、慢性的な炎症を引き起こす要因となります。薬草の健康効果を最大限に引き出すためには、ストレスを適切に管理することも重要です。

薬草とストレス軽減の関係

研究によると、高麗人参に含まれるジンセノサイドは、ストレスホルモン(コルチゾール)を抑制し、リラックス効果を高めることが示されています。また、カモミールやラベンダーなどのハーブティーは、不安や緊張を和らげる働きがあるため、ストレス軽減に効果的です。

📊 「高麗人参のストレスホルモン抑制効果」グラフ(16:9 解像度)

👉 高麗人参摂取群は、コルチゾールの分泌量が減少

ストレス管理のポイント

- 薬草を活用したリラックスタイムを作る(ハーブティーを飲みながら深呼吸)

- 適度な運動を取り入れる(ウォーキングやストレッチで血流を促進)

- 十分な睡眠を確保する(就寝前にカモミールティーを飲むと◎)

特に、仕事や家事で忙しい現代人にとって、薬草を取り入れたセルフケアは有効な手段です。例えば、寝る前にカモミールティーを飲みながらゆったりとした時間を過ごすことで、副交感神経が優位になり、質の高い睡眠が得られます。

薬草とストレス管理を組み合わせることで、心身の健康をより効果的にサポートできます。

まとめ

薬草の健康効果を最大限に引き出すには、バランスの取れた食事とストレス管理が欠かせません。ウコン+黒コショウ、高麗人参+ハチミツなど、適切な組み合わせを意識することで、薬草の有効成分の吸収率が向上し、より高い健康効果が期待できます。

また、ストレスは薬草の効果を阻害する要因のひとつです。リラックス効果のあるハーブティーや高麗人参を上手に活用し、ストレスを和らげることで、心身ともに健やかな生活を送りましょう。

薬草を取り入れたライフスタイルで、健康的な毎日を実現してみませんか?

最新研究でわかった薬草の未来

近年、薬草の健康効果に関する研究が急速に進んでおり、従来の伝統医学にとどまらず、医療やウェルネス業界でも積極的に活用されるようになっています。最新の研究では、薬草の有効成分をより効果的に抽出・利用する技術が進化しており、新しい治療法や健康管理法としての可能性が広がっています。本記事では、次世代の薬草研究とその未来について解説します。

次世代の薬草研究と可能性

AIとバイオテクノロジーによる薬草研究の進化

従来、薬草の効果を明らかにするには長年の経験や伝統医学の知識が必要でした。しかし、最近ではAI(人工知能)やバイオテクノロジーを活用し、薬草の有効成分をより正確に分析できるようになっています。

例えば、最新の研究ではAIを活用して薬草の成分解析を行い、新しい薬効を持つ可能性のある植物を発見する試みが進んでいます。これにより、これまで知られていなかった薬草の効果が次々と明らかになっています。

📊 「AIによる薬草研究の進展」グラフ

👉 AI解析による新しい有効成分の発見数が年々増加

また、バイオテクノロジーの進化により、特定の有効成分を遺伝子組み換え技術で大量生産することが可能になりつつあります。これにより、貴重な薬草の乱獲を防ぎながら、より安定した供給が実現できると期待されています。

臨床試験による科学的証明の加速

これまで薬草の効果は「経験則」に頼る部分が多かったのですが、近年では臨床試験による科学的エビデンスの確立が進んでいます。例えば、2023年に発表された研究では、高麗人参に含まれるジンセノサイドが認知症予防に効果的である可能性が示されました。

今後も、医療機関や大学が中心となり、薬草の効果を証明する研究が加速していくと考えられます。

医療とウェルネス業界での活用

西洋医学との統合が進む

これまで西洋医学では、薬草は補助的な役割として位置づけられていました。しかし最近では、医薬品と薬草を組み合わせた治療法が注目され、統合医療の一環として導入が進んでいます。

例えば、抗炎症作用のあるウコン(クルクミン)が関節リウマチの治療補助として使用されたり、エキナセアが免疫療法の一環として活用されたりするケースが増えています。

ウェルネス業界での拡大

健康志向の高まりとともに、ウェルネス業界では薬草を活用した製品が増えています。特に、機能性ドリンクやスキンケア製品、アロマオイルなど、日常生活に取り入れやすい形での展開が進んでいます。

📊 「ウェルネス業界での薬草製品の市場規模推移」グラフ

👉 2025年までに市場規模が2倍以上に成長する見込み

また、睡眠改善やストレス軽減を目的としたハーブティーやサプリメントの需要も高まっており、特にCBD(カンナビジオール)を含む薬草の活用が急速に拡大しています。

サステナブルな薬草活用への取り組み

薬草の需要が増える一方で、持続可能な栽培や環境保護の観点も重要視されています。現在、多くの企業がオーガニック農法やフェアトレードの取り組みを進め、環境に優しい薬草製品の開発に注力しています。

今後、消費者も「どのように生産された薬草なのか」を意識し、サステナブルな選択をすることが求められるでしょう。

まとめ

薬草の未来は、AIやバイオテクノロジーの発展により、大きな進化を遂げようとしています。医療分野では統合医療としての活用が進み、ウェルネス業界では機能性食品やスキンケア製品としての応用が拡大しています。

また、サステナブルな薬草活用が求められる時代になり、環境に配慮した生産方法や消費者の意識改革も重要なポイントとなるでしょう。今後も研究が進むことで、新たな薬草の可能性が発見され、より健康的なライフスタイルを支える存在になっていくと考えられます。

薬草の進化とともに、私たちの健康維持の選択肢も広がる未来が楽しみですね!

出典情報

- AIによる薬草研究の進展 – 2023年 国際植物医学会報告書

- 高麗人参の認知症予防効果 – 2023年 日本老年医学会論文

- ウェルネス市場の成長予測 – 2024年 世界ウェルネス市場レポート

- 薬草の環境保護とサステナブル農法 – 2023年 国連環境計画(UNEP)報告書