月経や更年期にともなう不調を、自然な方法で和らげたいと思ったことはありませんか?

PMSやホットフラッシュ、気分の落ち込みなど、つらい症状は日常生活にも影響しますよね。

本記事では、そんな女性特有の悩みに寄り添う薬草の種類と取り入れ方をわかりやすく紹介します。

誰でも無理なく始められるハーブティーやサプリの活用法も具体的に解説。

自分の体質やライフステージに合ったケアを見つけたい方にぴったりの内容です。

自然の力で“わたしらしさ”を取り戻したいあなたにこそ、読んでほしい記事です。

女性のライフステージとホルモンの変化

女性の心身は、ライフステージごとに大きく変化します。その鍵を握るのが「女性ホルモン」。ホルモンバランスの変化は、月経や妊娠・出産、更年期など、日々の体調や気分に影響を与えています。ここでは、各ライフステージごとのホルモンの動きと、それによる心身の変化について見ていきましょう。

思春期〜月経周期のホルモンバランス

思春期になると、脳の視床下部と下垂体が働き始め、卵巣からエストロゲンとプロゲステロンの分泌が活発になります。これにより初潮を迎え、女性の体は妊娠に備えるサイクル=月経周期を繰り返すようになります。

この時期はホルモンの分泌が不安定なため、PMS(月経前症候群)やニキビ、情緒不安定などに悩まされやすくなります。生活リズムや食生活の影響を強く受けるため、セルフケアや適切なリラックスが重要です。

妊娠・出産期の女性ホルモンの働き

妊娠すると、ホルモンの分泌バランスが劇的に変わります。プロゲステロンが多く分泌され、子宮内膜の維持や妊娠の継続をサポートします。また、出産に向けてオキシトシンやリラキシンといったホルモンも分泌され、身体を出産モードへと導きます。

出産後はホルモンが一気に減少し、「産後うつ」など精神的に不安定になる人も少なくありません。授乳中もホルモンバランスが変化するため、休養と栄養がとても大切です。

更年期に起こる身体と心の変化

40代後半から50代にかけて訪れる更年期。この時期は卵巣の機能が徐々に低下し、エストロゲンの分泌が急激に減少します。その影響で、ホットフラッシュ、発汗、動悸、不眠、イライラ、抑うつなど、さまざまな身体・精神的な不調が現れます。

更年期は「病気」ではなく、ホルモンの変化に体が適応しようとする過程です。しかし、不調が強く出る人も多く、症状に応じて医療機関や自然療法を活用することが大切です。

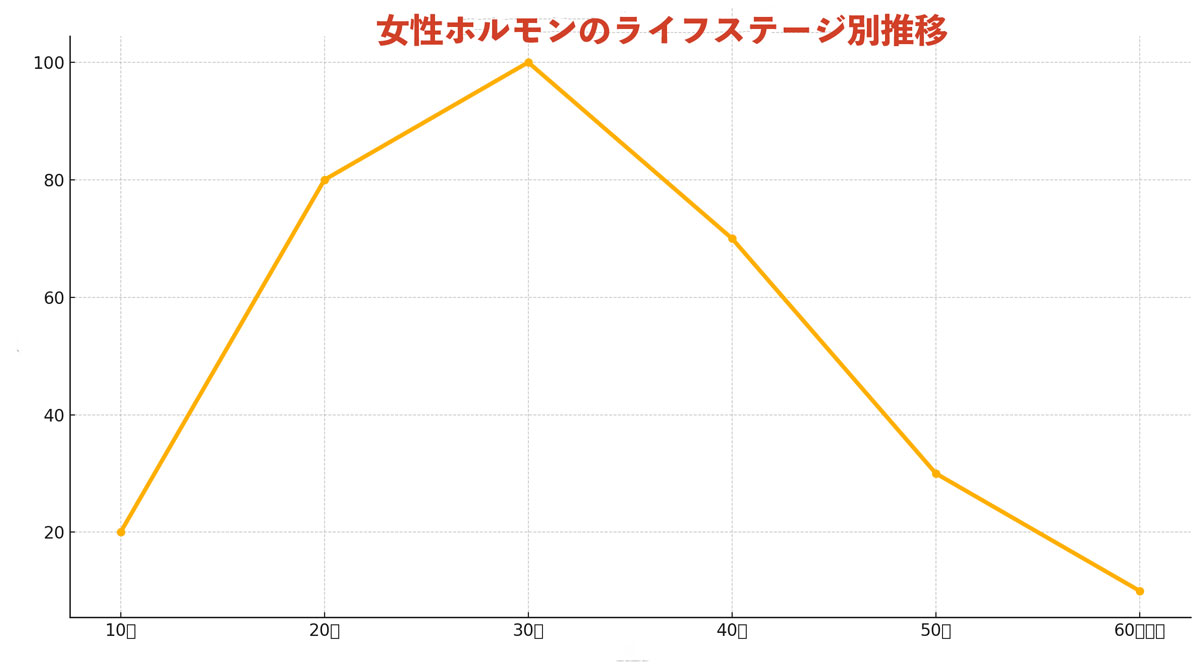

女性ホルモンの変化の一例(グラフ)

以下は、年齢とともに変化する女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の一例です。

グラフ:「女性ホルモンのライフステージ別推移」

まとめ

女性の体は、ホルモンの波に大きく左右されながら、しなやかに変化しています。こうしたホルモンバランスの特徴を知ることで、自分に合ったケア方法を見つけやすくなります。次の章では、そんな体の変化を優しく支える薬草やハーブをご紹介していきます。

月経痛・PMSを和らげる薬草とその使い方

月経前や月経中に感じる腹痛や気分の落ち込み、不快感——これらの症状に悩まされている方は少なくありません。そんな時に、自然の力でやさしくサポートしてくれるのが薬草(ハーブ)です。ここでは、特に月経痛やPMSの緩和に役立つとされる3つの薬草と、その効果的な取り入れ方をご紹介します。

チェストベリー(西洋ニンジンボク)

チェストベリーは、古くから女性のホルモンバランスを整える薬草として知られています。特にプロゲステロンの分泌をサポートする作用があり、PMSによるイライラや乳房の張り、情緒不安定などの緩和に役立つとされています。

使用方法は、サプリメントやチンキ(ハーブ抽出液)としての摂取が一般的です。1日1回の摂取を継続することで、数週間〜数ヶ月で効果が感じられることが多いです。ただし、即効性はないため継続的に取り入れることがポイントです。

ラズベリーリーフ

「安産のお茶」として知られるラズベリーリーフは、子宮の筋肉を穏やかに引き締める作用があり、月経痛の緩和や生理周期の安定にも効果があるとされています。

特に月経前の1週間〜数日前からハーブティーとして飲むと、痛みが軽くなったり、経血の状態が安定する人も。カフェインを含まないため、就寝前のリラックスタイムにもおすすめです。

使用例(1日分)

| 時間帯 | 飲用量 | 形態 |

|---|---|---|

| 朝 | 1杯 | ハーブティー |

| 夜 | 1杯 | ハーブティー |

※妊娠中は時期によって使用を避ける必要があるため、使用前に専門家に相談してください。

カモミールティーのリラックス効果

月経前になると、些細なことでイライラしたり、不安定になったりする方も多いですよね。そんなときには、カモミールティーのリラックス効果が心を落ち着かせてくれます。

カモミールには鎮静作用があり、神経を穏やかにすることで、緊張による月経痛や不眠、情緒不安定などの緩和が期待されます。また、カモミールは消化を促進する働きもあるため、胃腸の不調にも効果的です。

ティーバッグタイプなら手軽に取り入れられ、ハーブ初心者の方にもぴったりです。好みで蜂蜜やミルクを加えてもOK。

まとめ

薬草は、私たちの体にやさしく働きかけてくれる自然の味方です。特に、月経痛やPMSのような繰り返し起こる不調には、毎日の習慣として取り入れることで本来の体のリズムを整える助けになります。自分に合ったハーブを見つけて、無理なくケアを続けてみましょう。

更年期症状の緩和に役立つ薬草

更年期は女性にとって人生の大きな節目。閉経前後の10年ほどの間に、ホルモンバランスの乱れによって、のぼせ・発汗・不眠・イライラ・うつ症状など、さまざまな不調が現れます。医療による治療もありますが、自然の力で穏やかにケアしたいと考える方も増えています。ここでは、更年期症状を和らげる薬草(ハーブ)の中から、特に注目されている3つをご紹介します。

ブラックコホシュの女性ホルモン様作用

北米原産の多年草ブラックコホシュは、古くから女性特有の症状に使われてきた薬草です。最大の特徴は植物性の女性ホルモン様作用を持つ成分を含んでいること。これにより、更年期によくみられるホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)や発汗、気分の落ち込みなどの緩和が期待されています。

特にエストロゲン不足に関連する症状に有効であり、サプリメントやチンキ(抽出液)として利用されることが多いです。即効性はありませんが、2~4週間ほど継続して摂ることで、穏やかな変化を感じやすくなるといわれています。

セージとホットフラッシュ対策

セージは料理用ハーブとしても知られていますが、実は発汗抑制作用があることでも注目されています。更年期に起こりやすいホットフラッシュや寝汗に悩んでいる方にとって、心強い味方となります。

ハーブティーとして手軽に取り入れることができ、香りにはリラックス効果も。特に夜間の発汗で眠りが浅くなる方は、寝る前に温かいセージティーを飲むことで、心も体も穏やかに整うでしょう。

ただし、高血圧の方や妊娠中は使用を控える必要があるため、体質や体調に合わせて使用量やタイミングを調整しましょう。

大豆イソフラボンを含むハーブの選び方

大豆由来のイソフラボンは、体内でエストロゲンに似た働きをするとされ、更年期ケアに広く利用されています。ハーブとしては、イソフラボンを含むレッドクローバー(アカツメクサ)などが人気です。

イソフラボンの働きは体質によって差があるため、効果を感じやすい人とそうでない人がいます。サプリメントだけでなく、普段の食生活にも大豆製品(豆腐、納豆、きなこなど)を取り入れることで、相乗効果が期待できます。

以下は、代表的なイソフラボン含有植物とその特徴をまとめた表です:

| ハーブ名 | 特徴 | 推奨摂取方法 |

|---|---|---|

| レッドクローバー | イソフラボンが豊富 | ハーブティー or サプリ |

| 大豆(食品) | 食事で自然に摂取可能 | 納豆・豆腐・味噌など |

まとめ

更年期の不調は、ひとりひとり感じ方も症状も異なります。薬草は、体にやさしく、日々の習慣の中で自然に取り入れられる選択肢です。ブラックコホシュ、セージ、レッドクローバーといったハーブは、更年期のゆらぎをそっと支えてくれる頼れる味方。無理なく続けられる方法で、自分の体と心に寄り添うケアを始めてみてはいかがでしょうか。

薬草の取り入れ方|ハーブティー・トニック・サプリメント

月経痛や更年期の不調に役立つ薬草(ハーブ)ですが、日常生活にどう取り入れるかが続けるためのカギになります。薬草には様々な形での摂取方法があり、それぞれにメリット・注意点があります。ここでは、ハーブティー・トニック(抽出液)・サプリメントという3つの代表的な取り入れ方をご紹介します。

ハーブティーとして手軽に

ハーブティーは、薬草をもっとも自然な形で楽しめる方法のひとつです。乾燥させた葉や花をお湯で抽出し、飲むことで有効成分を穏やかに体に届けることができます。味や香りも楽しめるので、リラックスタイムや就寝前の習慣にもぴったり。

以下は、目的別のおすすめハーブティーの一例です。

| 症状・目的 | ハーブ名 | 飲むタイミング |

|---|---|---|

| 月経痛 | ラズベリーリーフ | 月経の1週間前から |

| 不眠・イライラ | カモミール | 寝る前 |

| ホットフラッシュ | セージ | 朝・晩(冷ましてもOK) |

ハーブティーは副作用が少なく、初心者にも取り入れやすい点が魅力です。ただし、効果を実感するには継続して飲むことがポイントです。

薬草トニック(抽出液)の使い方と注意点

トニック(ティンクチャー)は、薬草をアルコールやグリセリンで抽出した液体で、有効成分が凝縮されています。数滴〜数十滴を水やお茶に垂らして飲む方法が一般的で、忙しい人でも短時間で取り入れやすいのが特徴です。

ただし、アルコールを含むタイプも多く、妊娠中や授乳中の方は使用を避けるか、ノンアルコールタイプを選ぶようにしましょう。また、滴数を守らずに大量に摂ると体に負担がかかることもあるため、使用量の目安を守ることが大切です。

薬草トニックは「即効性を求める方」や「ハーブの味が苦手な方」にも適した方法ですが、信頼できるメーカーから購入するようにしましょう。

信頼できるサプリメントの選び方

サプリメントは、成分量が明確で持ち運びにも便利な点から、日常生活に取り入れやすい方法です。特にチェストベリーやブラックコホシュなどは、サプリメントとして多く市販されています。

ただし、効果や安全性は製品ごとに差があります。選ぶ際は以下のポイントに注目しましょう。

-

原材料の産地や抽出方法が明記されているか

-

国内外の安全基準を満たしているか(GMP、オーガニック認証など)

-

医師や専門家の監修があるか

また、体質や薬との相性によっては合わないこともあるため、持病のある方や薬を服用中の方は事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

まとめ

薬草は、取り入れ方によってその効果や続けやすさが変わります。リラックスしたい時はハーブティー、忙しい日常にはトニックやサプリメントといったように、ライフスタイルに合わせて選ぶことで、無理なく自然療法を続けることができます。自分に合った方法で、毎日のセルフケアに薬草の力を活用してみましょう。

薬草を使うときの注意点と禁忌事項

薬草(ハーブ)は自然由来でやさしいイメージがありますが、使い方を誤ると思わぬ副作用や体調不良を引き起こすこともあります。特に妊娠中・授乳中の方、持病がある方、市販薬や処方薬を服用している方は注意が必要です。ここでは、薬草を安全に活用するために押さえておきたい注意点と禁忌事項について解説します。

妊娠中・授乳中に避けるべきハーブ

妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、胎児の成長に影響を与える可能性があるため、一部の薬草は使用を避ける必要があります。たとえば、子宮を刺激する作用のあるハーブは、早産や流産のリスクを高める可能性があります。

避けた方が良いとされる代表的なハーブ:

| ハーブ名 | 理由 |

|---|---|

| セージ | 子宮刺激・ホルモン作用が強い |

| ラズベリーリーフ | 子宮収縮を促す可能性がある(妊娠初期) |

| ブラックコホシュ | ホルモン作用が強く妊娠期は不安定 |

授乳中も母乳を通して赤ちゃんに成分が移行する可能性があるため、ハーブを取り入れる際は専門家に確認しましょう。

他の薬との相互作用に注意

薬草には薬と同様に有効成分が含まれており、処方薬や市販薬との相互作用が起こることがあります。たとえば、血液をサラサラにする薬を服用している場合、血流を促すハーブと一緒に摂取すると出血リスクが高まることも。

相互作用が懸念される例:

| ハーブ名 | 注意すべき薬 | 主な影響 |

|---|---|---|

| セントジョーンズワート | 抗うつ薬・経口避妊薬 | 効果を弱める可能性あり |

| ジンジャー | 血液凝固抑制薬 | 出血リスクの上昇 |

| イチョウ葉 | 抗血栓薬・鎮痛剤 | 出血や頭痛など |

現在薬を服用している方は、ハーブの使用前に必ず医師または薬剤師に相談しましょう。

自己判断を避け、必要に応じて専門家に相談

薬草は自然の恵みである一方で、「天然=安全」とは限らないという意識が大切です。特に複数の不調を抱えていたり、体質的に敏感な方は、自己判断での多用は避けるようにしましょう。

不安があるときは、以下のような専門家に相談するのがおすすめです。

-

医師(特に漢方・自然療法に詳しい医師)

-

薬剤師(相互作用のチェックが可能)

-

ハーバルセラピストやアロマテラピスト(民間療法の知識が豊富)

自分の体調や目的に合ったアドバイスを受けることで、安心して薬草を生活に取り入れることができます。

まとめ

薬草は、正しく使えば女性の体をやさしくサポートしてくれる頼もしい味方です。しかし、妊娠中や薬を服用している方などにはリスクもあります。大切なのは、自分の体と対話しながら「安全で継続しやすい方法」を選ぶこと。疑問や不安があれば、専門家の力を借りながら、安全な自然療法を楽しんでいきましょう。

まとめ|自然の力で自分らしいリズムを取り戻す

月経や更年期にともなう心身のゆらぎは、すべての女性に訪れる自然な変化です。つらい症状に戸惑うこともありますが、それは「不調」ではなく体からのサインとも言えます。薬草(ハーブ)は、そんな女性のからだにやさしく寄り添い、整える力を持っています。

これまでご紹介してきたように、薬草は月経痛の緩和やホルモンバランスの調整、更年期症状のケアなど、さまざまな場面で活用できます。しかし大切なのは、“どの薬草をどう使うか”よりも、“自分の体質に合った方法で、無理なく続ける”ことです。

自分の体質に合った薬草を見つけよう

薬草の効果は、人によって現れ方が異なります。体質やホルモンの状態、生活習慣などが複雑に影響するため、ある人にはよく効くハーブでも、別の人には合わないこともあります。

たとえば、冷えやすい体質の方には温め効果のあるジンジャーやラズベリーリーフが向いている一方、のぼせやすい方にはセージやミント系のすっきりとしたハーブが合うことがあります。

初めは少量から始め、体調の変化に耳を傾けながら少しずつ試していくのがコツです。必要であれば、ハーブ専門店のスタッフやハーバルセラピストなどに相談するのも良いでしょう。

毎日のケアにハーブを取り入れてみよう

薬草は、習慣として生活に根づかせることで、本来の力を発揮します。無理なく続けられる方法を見つけるために、次のような活用方法をライフスタイルに取り入れてみてください。

| 時間帯 | 活用方法 | おすすめハーブ例 |

|---|---|---|

| 朝 | 温かいハーブティーで目覚め | セージ、ネトル |

| 昼 | トニックで集中力サポート | レモンバーム、ジンジャー |

| 夜 | リラックスタイムにティー | カモミール、ラベンダー |

気分や体調に合わせて選ぶ「ハーブのある暮らし」は、自分自身との対話を深める習慣にもなります。五感で感じる心地よさが、日々のストレスを和らげ、心と体をゆるやかに整えてくれます。

おわりに

薬草は、劇的な変化をもたらすものではありませんが、日々を丁寧に生きるあなたの支えとなる自然のパートナーです。女性としてのリズムを尊重しながら、自分に合ったハーブケアで健やかな毎日を取り戻していきましょう。

体の声に耳を傾ける時間は、自分らしく生きるための第一歩。今日から始める小さなハーブ習慣が、明日のあなたをきっとやさしく包み込んでくれます。

出典情報

参考文献・出典

・厚生労働省 e-ヘルスネット「更年期障害」

・日本女性医学学会「女性ホルモンと健康」

・日本メディカルハーブ協会『メディカルハーブ安全性ガイド 第2版』

・国立健康・栄養研究所「健康食品の素材情報データベース」