なんとなく体調がすぐれない、寝つきが悪い、腸の調子が気になる…。

現代人が抱えるこれらの不調には、実は「自然療法」が力を発揮します。

本記事では、薬草(ハーブ)を使ったセルフケアの方法を悩み別に解説。

誰でも取り入れやすいティー・アロマ・サプリなどの活用法も紹介します。

薬に頼りすぎず、心と体をやさしく整えたい方はぜひご覧ください。

なぜ現代人は不調を感じやすいのか?

ストレス社会による心身の負担

現代人の生活は、かつてないほど多忙で複雑です。職場では高い成果を求められ、家に帰れば家事や育児、スマートフォンやSNSからも逃れられない——そんな毎日が続けば、誰しも心身に負担がかかるのは当然です。

特に、日本人は「我慢する」「周囲に迷惑をかけない」という文化的価値観も強く、自分のストレスに気づかないまま溜め込んでしまう傾向があります。これが蓄積すると、睡眠障害や慢性的な疲労感、イライラ感など、目に見えにくい不調のサインとして表れてくるのです。

さらに問題なのは、ストレスによるダメージが「心」だけでなく「体」にも連動して現れる点です。たとえば、肩こり・頭痛・胃の不調などがそれにあたります。これらは単なる一時的な不快感ではなく、長期的な疾患につながるリスクもあります。

ストレスによって心身のバランスが崩れると、不調はどんどん連鎖していくのです。

睡眠・目・腸内環境…乱れる「自律神経」の正体とは?

こうした現代病の多くの根本には、「自律神経の乱れ」があります。自律神経とは、私たちが意識しなくても体内の働きを調整してくれている神経系で、「交感神経(活動)」と「副交感神経(休息)」がバランスよく働くことが重要です。

しかし、夜遅くまでスマホの画面を見る習慣や、仕事のストレスで脳が興奮した状態が続くと、副交感神経がうまく働かず、常に緊張状態が続いてしまいます。

その結果、次のような症状が出やすくなります:

| 不調の種類 | 原因となる自律神経の乱れ |

|---|---|

| 睡眠障害 | 夜間に交感神経が優位になり、眠れない・浅い眠りになる |

| 目の疲れ | 画面の見すぎで交感神経が優位に。涙の分泌も減る |

| 腸の不調 | 副交感神経の働きが低下し、便秘や下痢が続く |

自律神経は、心と体の橋渡し役とも言える存在です。乱れてしまえば、睡眠・消化・免疫力など、すべてが悪循環に入ってしまいます。

では、どうすればこの乱れた自律神経を整え、不調を改善できるのでしょうか? そのヒントが、昔から人々が頼ってきた「薬草の力」にあります。次の章では、薬草を使った自然なケア方法をご紹介していきます。

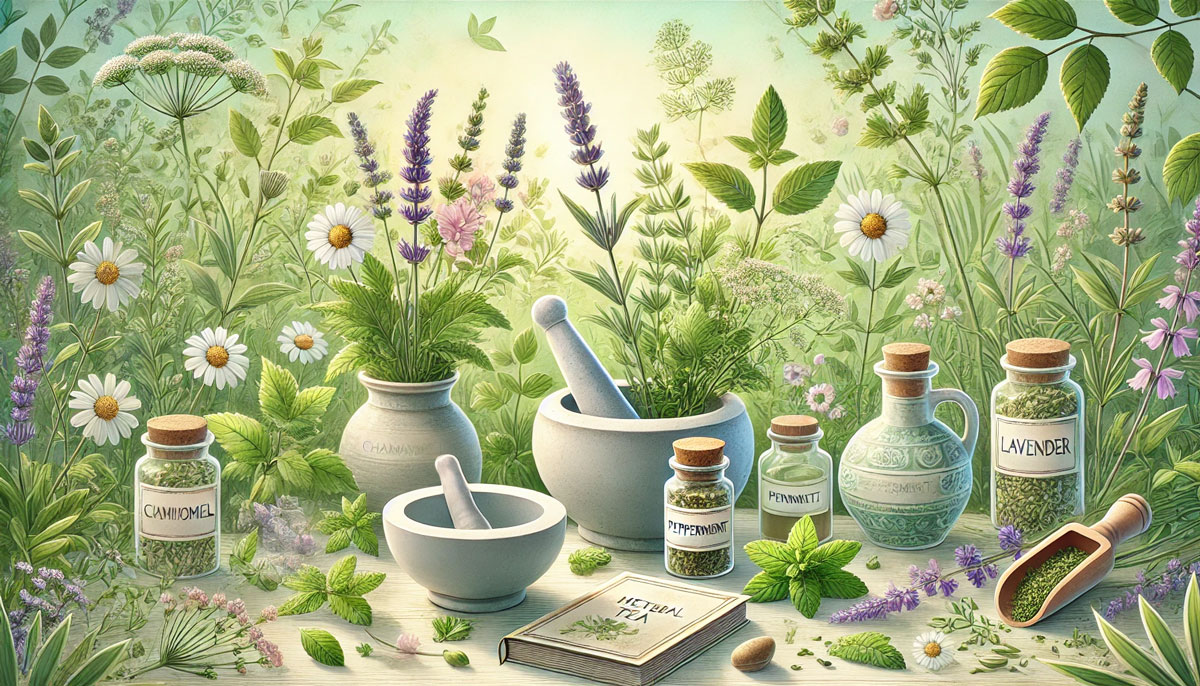

自然療法の力——薬草ケアとは?

薬草の基本効能と選び方

薬草とは、昔から人々が自然の恵みとして健康維持に利用してきた植物のこと。西洋ハーブや和漢植物など、種類は実に多様で、それぞれに異なる効能を持っています。

たとえば、ラベンダーにはリラックス効果、カモミールには安眠作用、ミントには消化を助ける作用があります。こうした薬草は、心身の不調を根本から整える手助けをしてくれるのが特徴です。

ただし、薬草は「どれでも使えばよい」というわけではありません。自分の体質や悩みに合わせて選ぶことが大切です。

以下は、代表的な悩み別の薬草例です:

| お悩み | おすすめの薬草 |

|---|---|

| ストレス | ラベンダー、レモンバーム、セントジョーンズワート |

| 睡眠 | カモミール、バレリアン、パッションフラワー |

| 消化不良・腸活 | ペパーミント、フェンネル、ジンジャー |

自分の不調に合った薬草を選ぶことで、自然の力を最大限に活かすことができます。

初めて薬草を取り入れる方は、単一のハーブティーから試すのが安心です。また、体調や体質によって合う・合わないもあるため、少量からスタートし、体の反応を見ながら調整するとよいでしょう。

市販のハーブ製品とセルフケアの違い

最近では、薬草を手軽に取り入れられる市販の製品が数多く販売されています。ハーブティーのティーバッグやエッセンシャルオイル、サプリメントなど、選択肢は豊富です。これらの製品の魅力は、手間をかけずに毎日の生活に取り入れられることです。

ただし、製品によっては香料や保存料が添加されている場合もあるため、成分表示をよく確認する必要があります。「オーガニック」「無添加」などの表示があるものを選ぶと安心です。

一方、セルフケアとして自分でハーブをブレンドしたり、乾燥ハーブを使ってお茶を淹れる方法もあります。これは多少手間はかかりますが、より自分の状態に合わせたカスタマイズが可能です。たとえば「今日はストレス+腸の不調が気になる」と感じたら、ラベンダーとフェンネルを組み合わせる、といった具合です。

市販製品は続けやすさ、セルフケアは柔軟性と深み——目的に応じて上手に使い分けましょう。

薬草ケアは、「自然に寄り添いながら、心と体を整える」ライフスタイルそのものです。

【悩み別】現代病に効くおすすめ薬草と使い方

日々の生活で感じる心身の不調。特に「ストレス」「睡眠の質」「目の疲れ」「腸内環境の乱れ」といった悩みは、現代人にとって深刻なテーマです。ここでは、そうした悩みに役立つおすすめの薬草とその使い方を、わかりやすくご紹介します。

ストレス緩和に効く薬草3選

ストレスを感じたときに試したいのが、心を落ち着けてくれる鎮静系の薬草です。

| 薬草名 | 効果 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| ラベンダー | 自律神経を整え、緊張をほぐす | ハーブティー、アロマオイル |

| カモミール | イライラや不安感の緩和 | ティー、入浴剤 |

| セントジョーンズワート | 軽度のうつ症状に有用 | サプリメント(※医師に相談の上) |

ストレス性の不調は、放置すると心身全体に悪影響を与えます。早めに自然の力でケアすることが大切です。

ラベンダーやカモミールは、夜寝る前のティータイムやアロマディフューザーに活用すると、深いリラックス効果が期待できます。

睡眠の質を上げる薬草

「眠れない」「夜中に何度も目が覚める」などの悩みを抱える人には、自然な眠気を促してくれる薬草がおすすめです。

| 薬草名 | 効果 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| パッションフラワー | 神経の高ぶりを抑えて自然な眠気を誘う | ハーブティー |

| バレリアン | 寝つきをよくし、眠りの質を深くする | チンキ・カプセル |

パッションフラワーはクセのない味で飲みやすく、夜のお茶として人気です。バレリアンはやや独特の香りがあるため、サプリやチンキでの摂取が向いています。

薬に頼らず眠れる体をつくるには、こうした薬草のサポートが有効です。

目の疲れ・デジタル疲労に

パソコンやスマホを長時間使う現代人にとって、目のケアは欠かせません。薬草には、眼精疲労を和らげる成分を含むものもあります。

| 薬草名 | 効果 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| アイブライト | 目のかすみ・充血を緩和 | サプリ・アイケア用化粧品 |

| ブルーベリー(ビルベリー) | 網膜の健康を保ち、疲れ目を予防 | サプリ・ジュース |

デジタル疲労が慢性化すると、視力低下や頭痛にもつながります。日頃からのケアが大切です。

とくにブルーベリーに含まれる「アントシアニン」は目の健康を守る代表成分。パソコン作業の多い方は、習慣的に取り入れてみましょう。

腸内環境と免疫力を整える薬草

腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、心身の健康に関係する重要な器官。腸内バランスを整える薬草は、体の内側から元気にしてくれます。

| 薬草名 | 効果 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| ペパーミント | 胃腸のガスや不快感を和らげる | ティー・アロマ |

| フェンネル | 消化促進・腸の動きを整える | ティー・スパイスとして料理に |

ペパーミントティーは食後に飲むことで、スッキリとした後味とともに胃腸を整える効果が。フェンネルはスパイスとしてカレーなどに使えるのも魅力です。

腸内環境を整えることは、免疫力アップにもつながります。

まとめ:自分の不調に合った薬草を、無理なく生活に取り入れよう

薬草は決して「特別な人のための健康法」ではなく、誰でも気軽に始められるセルフケアの一つです。ティーやアロマから始めてみるだけでも、日々の不調が少しずつやわらぎ、心身がほっとできる瞬間が増えていくはずです。

「自然に整える」という選択肢を、ぜひあなたの暮らしに取り入れてみてください。

薬草ケアのおすすめ活用法

薬草(ハーブ)を日々の生活に取り入れる方法はさまざま。自分のライフスタイルに合わせた取り入れ方を知ることで、より無理なく、そして効果的に薬草の恩恵を受けることができます。ここでは代表的な活用法として、「飲む」「香る・浸かる」「摂取する」の3つの方法をご紹介します。

ハーブティーとして飲む

最も手軽で親しみやすい方法が、ハーブをお茶として取り入れる方法です。香りと味を楽しみながら、体を内側から整えてくれます。

おすすめのハーブティー例:

| 悩み | ハーブ | 飲むタイミング |

|---|---|---|

| ストレス | ラベンダー、レモンバーム | 日中やリラックスタイムに |

| 睡眠 | カモミール、バレリアン | 就寝30分〜1時間前 |

| 消化不良 | ペパーミント、フェンネル | 食後すぐ |

ハーブティーは心と体を同時に癒す、自然からの贈り物です。特に夜のティータイムにおすすめなのがカモミール。やさしい香りと味わいで、心がほっと落ち着きます。

茶葉をポットで蒸らすのが理想ですが、忙しい方にはティーバッグタイプも便利。続けやすい形で取り入れましょう。

アロマや入浴剤として取り入れる

薬草の香り成分を活用する「芳香浴」は、精神的な疲労やストレスにとても効果的です。特にエッセンシャルオイルを使ったアロマケアや、薬草をお風呂に入れる入浴法は、日本人にぴったりの癒しスタイル。

こんな活用法がおすすめです:

| 方法 | おすすめハーブ | 効果 |

|---|---|---|

| アロマディフューザー | ラベンダー、ユーカリ | 緊張緩和、呼吸サポート |

| ハーブバス | ローズマリー、カモミール | 血行促進・リラックス |

| 手浴・足湯 | ジンジャー、タイム | 冷え・むくみ対策に効果的 |

五感で自然を感じることが、自律神経を整える近道です。

市販の入浴剤も良いですが、乾燥ハーブをガーゼ袋に入れて湯船に浮かべる「ナチュラルハーブバス」もおすすめ。香りと温浴効果の両方が楽しめます。

サプリ・チンキで手軽に摂取

「忙しくてお茶やアロマを用意する時間がない…」そんな方には、サプリメントやチンキ(ハーブをアルコールに漬けて抽出した液体)という選択肢もあります。

| 形式 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| サプリメント | 摂取量が安定・持ち運びも簡単 | 忙しいビジネスパーソン |

| チンキ | 吸収が早く即効性あり | ピンポイントにケアしたい方 |

特にチンキは、コップ1杯の水に数滴垂らすだけで薬草の成分をしっかり摂ることができ、効果実感が早いのも魅力です。

ただし、サプリやチンキには成分が凝縮されている分、体質に合わない場合もあります。初めて使うときは少量から試し、体調の変化に注意しましょう。また、医薬品と併用する際は医師や薬剤師に相談を。

ライフスタイルに合わせて、無理なく続けるのがコツ

薬草ケアは「続けること」が効果を実感するカギです。ティーで楽しむもよし、香りで癒されるもよし、サプリで効率よく摂るもよし——自分の暮らしに無理なくフィットする方法を選びましょう。

自然に寄り添ったケアは、忙しい現代人にこそ必要な“休息の技術”です。

次の章では、薬草を取り入れる際の注意点について詳しく解説します。安全に、そして効果的に活用するためにも、ぜひチェックしてみてください。

薬草を取り入れるときの注意点

薬草は自然由来の安心感がある一方で、「安全=万能」ではありません。効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点を理解しておくことが大切です。ここでは、薬草を取り入れる際に知っておきたい2つの重要なポイントを解説します。

体質や薬の併用に気をつけよう

薬草にはさまざまな効能がありますが、それがすべての人にとって良いとは限りません。人にはそれぞれ異なる体質や持病、薬の服用状況があり、思わぬ相互作用を引き起こすこともあります。

たとえば、以下のような例があります:

| 薬草 | 注意点 |

|---|---|

| セントジョーンズワート | 抗うつ薬・経口避妊薬との併用で効果減少や副作用のリスクあり |

| バレリアン | 睡眠薬との併用で過度な眠気や倦怠感の可能性 |

| ペパーミント | 胃酸過多の人には刺激が強すぎることも |

「自然のものだから安心」と思い込まず、自分の体調や薬との関係をきちんと把握することが重要です。

初めての薬草を試すときは、少量からスタートし、体調の変化に注意しましょう。妊娠中・授乳中の方や、持病のある方は、事前に医師や薬剤師に相談するのがベストです。

信頼できる製品・オーガニック基準をチェック

薬草を摂取する場合、製品の「品質」も大切なチェックポイントです。とくに海外産のハーブ製品の中には、農薬や添加物が残留しているものもあるため、選び方には注意が必要です。

以下のような基準を確認するのがおすすめです:

| チェック項目 | 理由 |

|---|---|

| オーガニック認証の有無 | 農薬・化学肥料の使用を避けた安全な栽培方法 |

| 添加物・香料の有無 | 不要な成分を避けることで体への負担を軽減 |

| 製造・販売元の信頼性 | 長年の実績があるブランドや専門店を選ぶと安心 |

最近では、国内メーカーでも厳しい基準で製造された高品質な製品が増えています。オンライン通販でもレビューや成分表示をしっかり確認し、「自然派」「ナチュラル」といったイメージだけで選ばないようにしましょう。

“どこから来たハーブか”を知ることが、安全で心地よい薬草ライフの第一歩です。

薬草は、正しく選び、正しく使えば、心と体をやさしく支えてくれる存在です。一方で、自分に合わない使い方や粗悪な製品を選んでしまうと、逆に体調を崩す可能性もあるため、十分な知識を持って活用していきましょう。

まとめ|自然の力で、無理なく整える暮らしを

ストレス、不眠、腸の不調、目の疲れ——こうした“現代病”と呼ばれる心身の不調は、多くの人が無自覚のまま抱えている課題です。日々の忙しさや情報過多、デジタル社会による生活の変化は、私たちの身体と心に静かに、けれど確実に影響を及ぼしています。

そんな今だからこそ見直したいのが、「自然の力を味方にする暮らし方」。薬草(ハーブ)は、その代表的な存在です。古来から世界中で活用されてきた薬草は、決して特別な存在ではなく、私たちの身近にある“やさしいケア”の手段です。

ハーブティーを一杯飲む、香りに包まれて深呼吸する、入浴でほっとする時間を持つ——こうした小さな行動が、自律神経や免疫力を整え、心のバランスを取り戻すきっかけになります。

また、薬草は「自分の状態に合わせて選べる」というのも魅力のひとつです。今日は眠りにくいからカモミール、気分が落ち込みがちならラベンダー、食べすぎた日はペパーミント。こうして毎日の体調と向き合う時間が、セルフケアの習慣づくりにもつながります。

もちろん、薬草ケアを始めるにあたっては、製品の品質や体質との相性に注意することも大切です。しかしそれを知っていれば、薬草はむしろ“副作用の少ない、自分に優しい選択肢”として、長く付き合えるパートナーになってくれます。

暮らしに取り入れる方法は自由です。お茶を淹れる時間がなければサプリでもよいし、香りが苦手なら無理にアロマを使う必要もありません。自分に合った方法で、無理なく・心地よく続けられるのが、薬草ケアのいちばんの魅力です。

私たちは毎日、選択の連続の中で生きています。その中で、ひとつでも「自然に寄り添う」選択を加えるだけで、暮らしの質は大きく変わるかもしれません。

“薬に頼らず、自然に癒される”という選択肢を、あなたの毎日にそっと取り入れてみませんか?

出典情報

本記事は、以下の信頼性の高い情報をもとに構成しています。

-

厚生労働省「統合医療(補完・代替医療)」

-

日本メディカルハーブ協会(JAMHA)公式サイト

-

『メディカルハーブ安全性ハンドブック』林真一郎 編著

※薬草の使用にあたっては、体質や持病によって合わない場合があります。ご心配な方は医療機関にご相談ください。