「薬草を採取してみたいけれど、有毒植物と間違えたらどうしよう?」そんな不安を感じていませんか?本記事では、初心者向けに薬草の見分け方や安全な採取方法を詳しく解説します。採取に適した季節や環境、保存・活用法までわかるので、安心して薬草を楽しめます。正しい知識を身につけ、自然の恵みを活かした健康的な生活を始めてみませんか?

身近な薬草を見分ける前に知っておくべき基本ポイント

野外で薬草を採取することは、健康や自然とのつながりを深める素晴らしい活動です。しかし、適切な知識がないと、安全に採取することが難しくなることもあります。本記事では、初心者が薬草採取を始める前に知っておくべき基本ポイントを解説します。

薬草採取のメリットとは?

薬草採取には、以下のようなメリットがあります。

1. 身近な自然から無料で手に入る

スーパーや専門店で販売されているハーブや薬草は、意外と高価なことが多いですが、野外で採取すれば無料で手に入れることができるため、経済的にもお得です。

2. 新鮮で高品質な薬草が得られる

市販の乾燥ハーブと違い、自分で採取した薬草は鮮度が抜群です。乾燥や加工をしていないため、有効成分が豊富に含まれている可能性が高く、より効果的に活用できます。

3. 自然とのふれあいでリラックス効果

薬草を採取するために山や川辺へ行くことで、森林浴のようなリラックス効果も期待できます。特に、薬草の香りにはアロマテラピー効果があり、心身のリフレッシュに役立ちます。

4. 緊急時に役立つ知識が身につく

災害時やアウトドアでのトラブル時に、薬草の知識があれば、応急処置として活用することも可能です。例えば、傷の消毒には「ドクダミ」、喉の痛みには「カキドオシ」など、役立つ植物が身の回りにあることを知っておくと便利です。

採取時に注意すべきルールとマナー

薬草採取は自然の恵みを活かす素晴らしい活動ですが、無秩序に行うと環境破壊につながる可能性もあります。以下のルールとマナーを守り、安全に採取しましょう。

1. 採取が許可されている場所か確認する

すべての場所で自由に薬草を採取できるわけではありません。国立公園や私有地では採取が禁止されていることがあるため、事前にルールを確認しましょう。

| 場所 | 採取の可否 | 注意点 |

|---|---|---|

| 自宅の庭や畑 | ◎ | 農薬の影響がないか確認 |

| 河川敷・公園 | △ | 地域の条例を確認 |

| 国立公園・保護区 | × | 原則採取禁止 |

| 私有地 | × | 所有者の許可が必要 |

2. 必要以上に採らない

薬草は自然の一部です。むやみに採取しすぎると、その地域の生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。特に絶滅危惧種や自生数の少ない植物は、見つけても採取を控えましょう。

3. 似た有毒植物に注意する

初心者が最も気をつけるべき点は、薬草と有毒植物の見分けです。例えば、「ヨモギ」と「トリカブト」、「セリ」と「ドクゼリ」など、非常に似た植物が存在します。誤って有毒植物を摂取すると、健康被害が出る可能性があるため、見分ける知識をしっかり身につけましょう。

4. 採取後は適切に処理する

採取した薬草は、持ち帰った後に適切に処理することが大切です。

- 水でよく洗い、土や虫を取り除く

- 乾燥させる場合は風通しのよい場所に干す

- 冷蔵保存する場合は密閉容器に入れる

特に、採取したばかりの薬草は雑菌が付着していることもあるため、直接食用にする場合は必ず洗浄するようにしましょう。

まとめ

薬草採取は、自然の恵みを活かし、健康的な生活をサポートする素晴らしい方法です。ただし、環境への配慮や安全面に注意しながら行うことが重要です。まずは自分が住んでいる地域で採取可能な薬草を調べ、少しずつ知識を深めていきましょう。

これから薬草採取を始める方は、まずは見分けやすい「ヨモギ」「シソ」「タンポポ」などの基本的な薬草からスタートしてみるのがおすすめです!

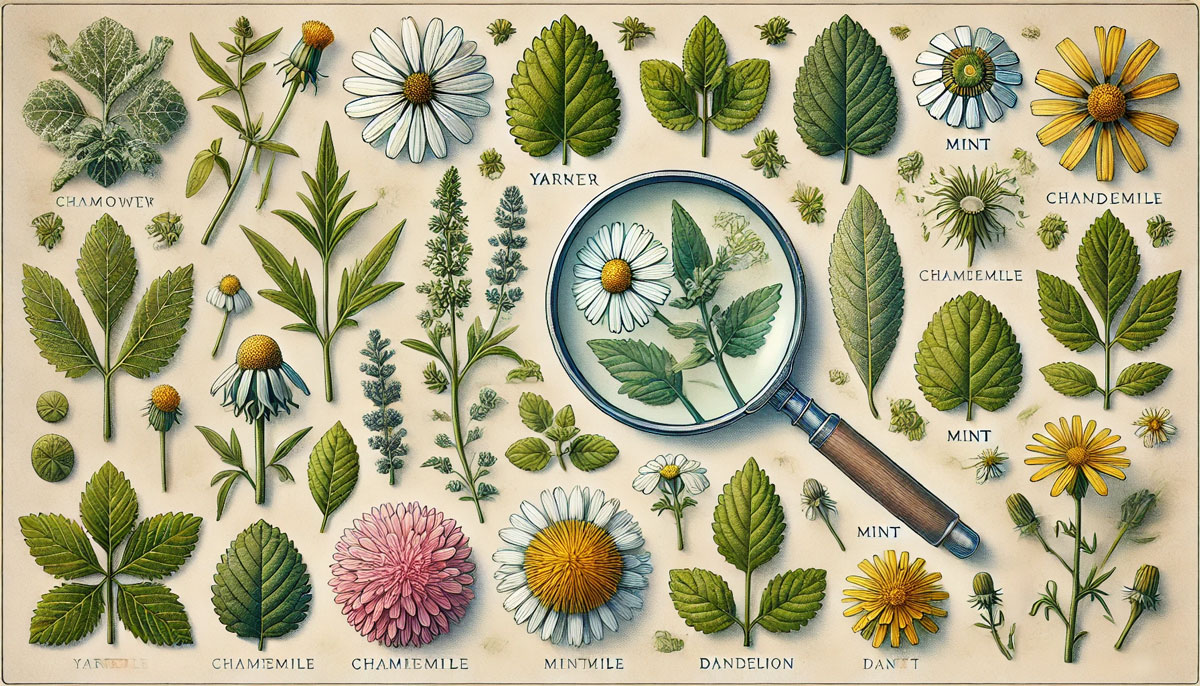

初心者向け!見つけやすい薬草とその特徴

薬草採取を始めたいけれど、どの植物から覚えればよいのか迷っていませんか?初心者の方には、身近な場所で簡単に見つけられる薬草から始めるのがおすすめです。本記事では、特に見つけやすく、活用の幅が広い薬草を4種類ご紹介します。

よもぎ(春の定番、万能薬草)

特徴

よもぎは春に新芽を出し、全国の道端や河川敷で見つけることができる日本の代表的な薬草です。葉の裏側が白っぽく、独特の香りがあるのが特徴です。

活用方法

- お茶:乾燥させて「よもぎ茶」として飲むと、冷え性や貧血対策に効果的。

- お風呂:煮出したよもぎをお風呂に入れると、肌荒れやリラックスに役立つ。

- 食用:よもぎ餅や天ぷらとしても楽しめる。

見分けるポイント

- 葉の表面は緑色、裏面が白い

- 独特の爽やかな香り

- 柔らかい毛が生えている

注意点

ヨモギとよく似た有毒植物に「トリカブト」があります。トリカブトは茎が紫色を帯びており、花が鮮やかな青紫色をしているため、よく確認してから採取しましょう。

シソ(香りが特徴、食用にも)

特徴

シソは、庭先や畑、道端でも見つけやすい薬草です。赤シソと青シソ(大葉)があり、どちらも香りが強く、食用として重宝されています。

活用方法

- 料理:刺身のツマ、天ぷら、漬物などに活用できる。

- お茶:乾燥させてシソ茶にすると、抗酸化作用が期待できる。

- 防腐剤:抗菌作用があるため、お弁当に入れると食材の傷みを防ぐ。

見分けるポイント

- ギザギザのある葉

- 触ると強い香りがする

- 紫色(赤シソ)または濃い緑色(青シソ)の葉

注意点

シソと間違えやすい植物に「ドクゼリ」があります。ドクゼリはシソよりも背が高く、茎が中空で毒性があるため、採取時には注意しましょう。

タンポポ(葉も根も使える健康ハーブ)

特徴

春になると至る所で見かける黄色い花の植物です。葉はギザギザしており、ロゼット状(地面に広がる形)に生えます。

活用方法

- お茶:根を乾燥させて煎じると「タンポポコーヒー」になり、ノンカフェインの健康飲料として人気。

- サラダ:若葉はクセが少なく、サラダにして食べられる。

- 利尿作用:タンポポの成分には利尿作用があり、むくみ対策に役立つ。

見分けるポイント

- 明るい黄色の花

- 葉がギザギザしている(ただしトゲはない)

- 白い綿毛のような種ができる

注意点

よく似た植物に「アメリカタンポポ」があり、日本のタンポポよりも外来種の割合が高いです。どちらも薬草として利用できますが、日本タンポポの方が苦みが少なく食用に適しています。

ドクダミ(解毒効果が高い薬草)

特徴

ドクダミは、梅雨の時期になると白い花を咲かせる多年草で、独特の強い香りがあります。古くから「十薬」と呼ばれ、民間療法で広く使われてきました。

活用方法

- お茶:乾燥させてドクダミ茶にすると、デトックス効果が期待できる。

- スキンケア:生葉をすりつぶして湿布にすると、肌トラブルの改善に役立つ。

- 抗菌・抗炎症作用:煎じた液をうがい薬や化粧水として活用できる。

見分けるポイント

- 独特の強い香り

- ハート型の葉

- 白い小さな花

注意点

ドクダミはそのままだと強い香りがあるため、食用にする場合は乾燥させてから利用するのがおすすめです。また、妊娠中の方は過剰摂取を避けましょう。

まとめ

初心者でも見つけやすく、利用しやすい薬草として「よもぎ」「シソ」「タンポポ」「ドクダミ」をご紹介しました。これらの薬草は身近な場所に自生しており、食用・お茶・スキンケアなど幅広く活用できるため、最初の一歩として最適です。

これから薬草採取を始める方は、まずはこれらの基本的な薬草からチャレンジし、安全に楽しんでみてください!

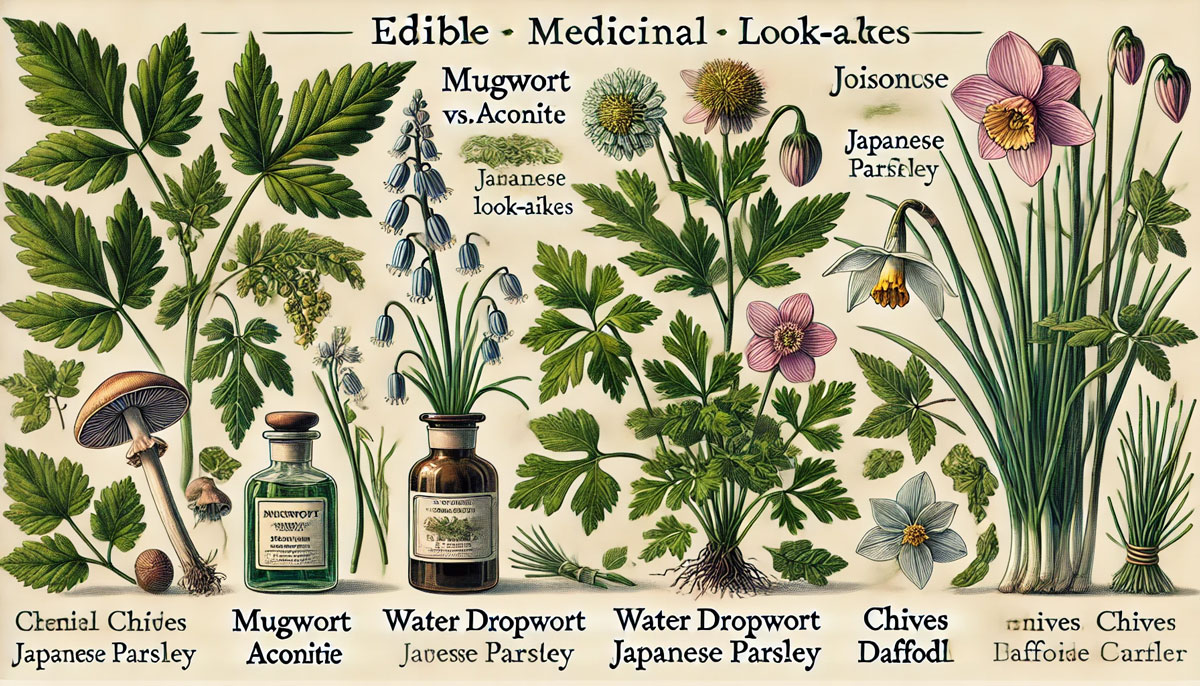

見間違えに注意!有毒植物との違いを知ろう

薬草採取は健康的な生活に役立つ素晴らしい習慣ですが、似た外見の有毒植物と間違えると重大な健康被害を引き起こす可能性があります。特に日本に自生する有毒植物の中には、食用の薬草とそっくりなものがあるため、注意が必要です。本記事では、よくある誤認例と見分け方を詳しく解説します。

トリカブト vs. ヨモギの違い

トリカブト(有毒)

トリカブトは、日本の山野に自生する植物で、猛毒を持つことで知られています。摂取すると呼吸困難や心停止を引き起こすことがあり、非常に危険です。

特徴

- 葉は手のひら状で深く切れ込んでいる

- 夏から秋にかけて紫色の花を咲かせる

- 茎がやや紫がかっていることが多い

ヨモギ(食用・薬草)

ヨモギは春に新芽を出し、独特の香りがある薬草です。食用やお茶、お風呂などに幅広く活用できます。

特徴

- 葉の表面は緑色、裏面は白っぽく細かい毛が生えている

- 強い香りがあり、手で揉むと独特のハーブの香りがする

- トリカブトに比べて葉の切れ込みが浅い

見分けるポイント

| トリカブト(有毒) | ヨモギ(食用) | |

|---|---|---|

| 葉の形 | 深い切れ込みがある | 切れ込みが浅く裏が白い |

| 香り | ほぼ無臭 | さわやかなハーブの香り |

| 花の色 | 紫色の花をつける | 花がつかないことが多い |

対策

ヨモギは香りが強いのが特徴なので、手で揉んで匂いを確認すると簡単に見分けることができます。

ドクゼリ vs. セリの見分け方

ドクゼリ(有毒)

ドクゼリは日本に広く分布する有毒植物で、特に水辺に生えやすいです。誤って食べると神経毒によってけいれんや呼吸困難を引き起こします。

特徴

- 葉の形はセリに似ているが、茎が中空で節がある

- 独特の悪臭がする

- 湿地や川沿いなど水辺に多く生えている

セリ(食用・薬草)

セリは「春の七草」のひとつとして知られ、鍋料理や和え物に使われる香りのよい薬草です。

特徴

- 明るい緑色の葉で、茎は細く滑らか

- さわやかな香りがある

- 田んぼのあぜ道や湿地に生える

見分けるポイント

| ドクゼリ(有毒) | セリ(食用) | |

|---|---|---|

| 葉の形 | セリに似ているがやや厚みがある | 繊細で軽やかな葉 |

| 茎 | 中空で節がある | 細くしっかりしている |

| 香り | 悪臭がある | 爽やかな香りがする |

対策

セリを採取するときは必ず茎の形を確認し、悪臭がするものは避けるようにしましょう。

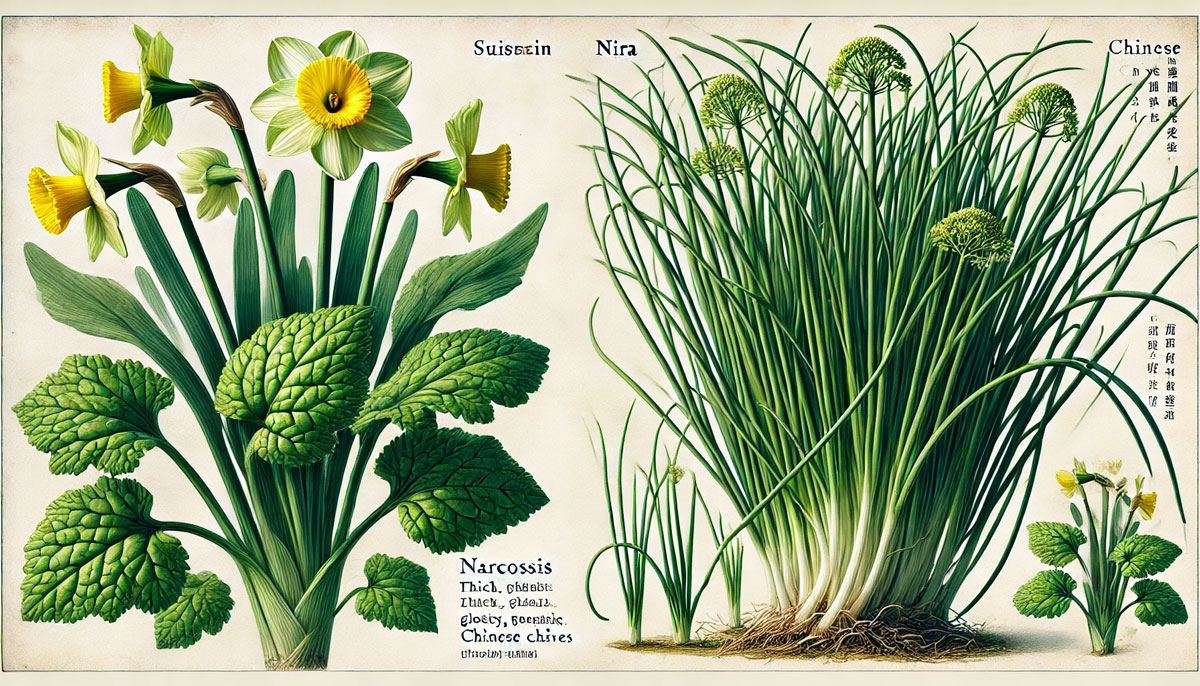

スイセン vs. ニラの危険な誤認

スイセン(有毒)

スイセンは観賞用の植物ですが、葉や球根に強い毒が含まれており、食べると吐き気や下痢、最悪の場合は呼吸困難を引き起こします。

特徴

- 葉が厚く、ツヤがある

- 香りがほとんどない

- 冬から春にかけて白や黄色の花を咲かせる

ニラ(食用)

ニラは料理に使われる香味野菜で、炒め物やスープに活用されます。

特徴

- 葉は柔らかく、細長い

- 強いニラ特有の香りがある

- 地面からまっすぐ伸びる

見分けるポイント

| スイセン(有毒) | ニラ(食用) | |

|---|---|---|

| 葉の質感 | 厚みがありツヤがある | 柔らかく細長い |

| 香り | ほぼ無臭 | 強いニラの香り |

| 花の特徴 | 白や黄色の花が咲く | 花は咲かないことが多い |

対策

ニラを採取するときは必ず香りを確認することが重要です。ニラは強い匂いが特徴なので、無臭のものは避けるようにしましょう。

まとめ

薬草採取を安全に楽しむためには、見た目だけで判断せず、香りや生育環境などもチェックすることが重要です。

特に「トリカブト vs. ヨモギ」「ドクゼリ vs. セリ」「スイセン vs. ニラ」の組み合わせは、間違えると命に関わる可能性があるため、慎重に見極めましょう。

薬草採取を始める方は、まず安全な植物を学び、確実に見分けられるようになってからチャレンジしてみてください!

自然の中で薬草を安全に採取する方法

薬草採取は、自然の恵みを活かし、健康的な生活に役立つ素晴らしい習慣です。しかし、安全に採取しないと、有害物質を含んだ薬草を摂取してしまう危険があります。ここでは、薬草を安心して採取するためのポイントを解説します。

採取に適した季節と時間帯

薬草は種類ごとに最も有効成分が高まるタイミングがあります。適切な時期に採取することで、より良い品質の薬草を手に入れられます。

季節ごとの採取のポイント

| 季節 | 主な薬草 | 採取のポイント |

|---|---|---|

| 春 | ヨモギ、タンポポ、セリ | 新芽が出る時期で、最も栄養価が高い |

| 夏 | シソ、ドクダミ、ミント | 葉が生い茂る時期で、香りや効能が強い |

| 秋 | クコの実、オオバコ | 実や種を収穫しやすい |

| 冬 | 根茎系(ウコン、ショウガ) | 地中の根が栄養を蓄えている時期 |

最適な時間帯

- 朝(6~9時):朝露が残り、薬草が最も瑞々しい時間帯

- 夕方(16~18時):日中の強い日差しを避け、しおれにくい

逆に、正午前後(11~14時)は日差しが強く、水分が蒸発して薬草が乾燥しやすいため避けましょう。

農薬や環境汚染のリスクを避ける方法

自然の中には有害な物質が含まれていることがあります。安全な薬草を採取するために、以下のポイントに注意しましょう。

避けるべき採取場所

| 場所 | リスク | 対策 |

|---|---|---|

| 道路沿い | 排気ガスによる有害物質の付着 | 人通りの少ない場所を選ぶ |

| 公園や農地 | 除草剤・農薬が散布されている可能性 | 無農薬エリアか確認する |

| 工場・ゴミ捨て場周辺 | 土壌汚染のリスク | 近づかない |

| ペットの散歩コース | 動物の排泄物の影響 | 人の少ない場所を探す |

採取時のチェックポイント

- 葉や茎に異常がないか確認

→ 変色や斑点がある場合は避ける。 - 水でしっかり洗う

→ 農薬や排気ガスの付着を防ぐため、流水でよく洗う。 - 香りを確認する

→ 本来の香りが弱い、または異臭がある場合は採取を控える。

農薬の影響を受けやすい薬草は、特に水洗いを徹底することが重要です。

採取した薬草の保存・活用アイデア

せっかく採取した薬草は、正しく保存して長く活用しましょう。

保存方法の選び方

| 保存方法 | 適した薬草 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 冷蔵保存 | シソ、ヨモギ、セリ | 1週間程度 |

| 乾燥保存 | ドクダミ、ミント、カモミール | 6ヶ月~1年 |

| 冷凍保存 | タンポポの根、クコの実 | 1年程度 |

| アルコール漬け(チンキ) | ドクダミ、ヨモギ、ウコン | 2年以上 |

乾燥保存の方法

- 風通しのよい場所で陰干しする(直射日光はNG)。

- カラカラに乾燥したら、密閉容器に入れて保存する。

- 使うときに細かく砕き、ハーブティーや料理に活用。

チンキ(アルコール漬け)

- 洗った薬草を細かく刻み、瓶に詰める。

- 35度以上の焼酎やホワイトリカーを注ぎ、2週間ほど漬け込む。

- 濾して保存すれば、風邪予防やスキンケアに活用可能。

簡単な活用アイデア

- ハーブティー:乾燥させたヨモギやドクダミをお湯で煮出す。

- 入浴剤:布袋に入れた乾燥薬草を浴槽に入れる。

- 料理:シソやタンポポの葉を炒め物や和え物に加える。

保存方法を工夫すれば、一年中薬草を楽しむことができるので、自分に合った方法を試してみてください。

まとめ

薬草採取を安全に行うためには、適切な季節や時間帯を選ぶこと、汚染のリスクを避けること、保存方法を工夫することが重要です。

特に、「農薬や排気ガスの影響を避ける」「異常のある葉は採らない」「香りや色で健康状態を確認する」といった基本的なポイントを押さえておけば、安全で高品質な薬草を採取できるでしょう。

初心者の方は、まずは身近なシソやヨモギなどの見分けやすい薬草からチャレンジし、少しずつ知識を深めていくのがおすすめです!

まとめ:正しい知識で身近な薬草を楽しもう!

薬草採取は、身近な自然とふれあいながら健康をサポートできる素晴らしい活動です。しかし、安全に楽しむためには正しい知識を持ち、慎重に採取することが大切です。本記事では、初心者でも実践しやすい薬草の見分け方や安全な採取方法を解説してきました。ここで改めて、薬草採取のポイントを振り返り、これからの活用方法についてまとめます。

薬草採取の基本ルールをおさらい

薬草を安全に採取し、健康的に活用するために、次の基本ルールを守りましょう。

① 採取前に植物を正確に見分ける

- 食用の薬草と有毒植物を間違えないようにする(例:ヨモギとトリカブト、セリとドクゼリなど)

- 香りや葉の形、茎の色など、特徴をしっかり確認する

- 初めて採取する薬草は、専門書や信頼できる情報を参考にする

② 採取する場所を慎重に選ぶ

- 農薬や排気ガスの影響が少ないエリアを選ぶ(道路沿いや公園の植え込みは避ける)

- 人や動物の往来が少ない、清潔な環境で採取する

③ 必要な分だけ採取し、自然を守る

- 取りすぎず、他の動植物の生態系を尊重する

- 絶滅危惧種や希少な植物には手をつけない

適切な採取方法を実践することで、薬草を長く楽しむことができるのです。

採取した薬草を効果的に活用する方法

せっかく採取した薬草は、適切な方法で保存し、日々の生活に活かしましょう。

① 乾燥保存で長期利用

- 採取した薬草を風通しの良い日陰で干し、乾燥させる

- 密閉容器に入れて保存し、ハーブティーや料理に活用する

② フレッシュな状態で楽しむ

- ヨモギやシソは新鮮なうちに料理に使う

- タンポポの葉はサラダに、根はお茶として利用する

③ 手作りアイテムに活用

- 薬草茶:ドクダミ茶やよもぎ茶で健康維持

- 薬草風呂:乾燥させた薬草を布袋に入れて入浴剤として使用

- ハーブチンキ:アルコールに薬草を漬けて保存し、風邪予防やスキンケアに活用

自分に合った保存方法を選ぶことで、薬草の効果を最大限に引き出すことができます。

これから薬草採取を始める方へ

薬草の魅力は、私たちの身近な環境に多くの健康の恵みがあることを気づかせてくれる点にあります。

最初に挑戦しやすい薬草

「ヨモギ」「シソ」「タンポポ」「ドクダミ」などは、日本全国で見つけやすく、活用しやすい薬草です。まずはこれらの植物を観察し、正確に見分けることから始めてみましょう。

無理せず少しずつ知識を増やそう

薬草にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる効果や注意点があります。最初から多くを学ぼうとせず、一種類ずつ確実に知識を身につけていくことが大切です。

正しい知識と慎重な姿勢を持てば、薬草採取は安全で楽しい活動になります。

まとめ

薬草採取は、自然とのふれあいを楽しみながら、健康維持や美容に役立てることができる素晴らしい習慣です。しかし、誤った採取や利用方法では、思わぬ危険が伴うこともあります。

- 安全な場所で採取する

- 有毒植物と間違えないように注意する

- 適切な保存・活用方法を学ぶ

この3つのポイントを押さえておけば、薬草を安心して生活に取り入れることができるでしょう。

これから薬草採取を始める方は、まずは簡単な薬草からチャレンジし、少しずつ知識を深めていくことをおすすめします。正しい知識を持ち、薬草の魅力を存分に楽しみましょう!